在对话实践中,治疗师通常在寻求这样一种回应,即尽可能地使用来访者的语言, 包括在他们自己的反应和他们说过些什么。但目前还没有研究表明,在对话中,治疗师和来访者如何用他们的整个身体来协调彼此。研究项目“关系心理”(The Relational Mind)是第一个从参与者(来访者和治疗师)的外部和内部对话框中观察对话,并与自主神经系统(ANS)的测量平行观察。在自主神经系统中,在有意识的思考开始之前,反应就已经发生了。这使得跟随参与者在多方的对话中,如何同步并相互协调彼此的反应成为可能。本文中提出的夫妻治疗案例论证了调谐(attunement)通常不是一个简单的“同时发生”(at all the same time)现象,而是一种随时间变化的复杂的、二元或三元现象。在本案例的疗程里,治疗师和来访者在他们的觉醒水平上体现出较明显的同时性。研究还发现,当其他人在谈论与参与者有关的事情时,或者如果那个人反映了参与者的话语,就会出现高压(high stress)表现。总而言之,在评估治疗师和来访者的节律性调谐时,似乎仅仅关注单个变量是不够的;相反,当一个人想要理解这个具身时,就需要从多个渠道整合信息。

关键词:夫妻治疗(Couple therapy);对话调查(Dialogical investigations);

自主神经系统(Autonomic nervous system);节律性调谐(Rhythmic attunement)

概述

“对话”被认为是家庭治疗中基本方向之一。在对话实践中,治疗师的重点是回应来访者的话语,包括他们自己的反应和他们已经使用的语言。这样做,治疗师将他们的语言运动(linguistic movements)与来访者的语言运动同步,并使对话的参与者们在口语中互相协调。最近,人们对对话的具体组成部分产生了兴趣,例如在Tom Andersen(1991,2007)的工作中,他观察了来访者和治疗师的呼吸;Mikhail Bakhtin(1984)认为,对话是源于它自己的行动。他指出,一个人“以他的眼睛、嘴唇、手、灵魂、精神和整个身体和行为参与并贯穿他的整个生命(with his eyes,

lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds)”(巴赫金,1984, 293)。尽管如此,很少有具体的描述,甚至几乎没有关于我们如何参与在日常临床实践中与我们的身体对话的研究。本文的目的是给在治疗性对话的具身体验提供新的背景信息,特别是影响到多元主体的发生在夫妻和家庭治疗的对话。因此,我们描述关系心理的研究项目,目的是分析自主神经系统(ANS)在多主体环境中作为治疗对话中的一个元素的功能。在接下来的内容中,我们首先要介绍个体心理的具身和关系的品质,以确定研究的框架。此后,我们描述了研究项目的起源,提供了一个夫妻治疗的案例。我们在以前发表的文章中重点讨论了口语对话(seikkula,2002, 2008;seikkula和arnkil,2014),但在这里我们考虑同时性的生物学方面。

根据克罗姆比(2012年)的说法,“情感转向”( affective turn)现在已经发生了——各个学者都做出了贡献,其中包括安东尼奥·达马西奥(Damasio & Carvalho,

2013), Daniel Stern (2004), and Alan Schore (2009)。准确地说,我们正面临着人类科学中的“物质转向”( corporeal turn)(Sheet-Johnstone, 2010)。20世纪中叶,Birdwhistell(1952年)估算道,从谈话或互动的社会意义上讲,最多30-35%的词语在其中承载着意义。以侧重于语言建设的现实意义为标志的语言转向(linguistic turn)的新时代之后,研究人员和实践者们已经越来越意识到人类生活中所体现出的一种普遍具身的品质,包括对现实的描述,这些人实际上是在构造描述。

主体间性研究(Intersubjectivity research)拓宽了对人类思想起源的理解。新的研究已不再认为新生儿的心理世界是一个“空白”(empty),“心理诞生”(psychological birth)大约发生在出生后的6个月左右(Mahler,

Pine, & Bergman, 1973)。我们已经意识到,新生儿是一个积极的回应者,从第一次呼吸就已经界入了关系的引导(Braten & Treaverthen, 2007;

Stern, 2004; Trevarthen, 2001)。婴儿天生具备创造对话关系的天赋,其中一个是以有节奏的方式把她的行为吸引到成人,这是形成发展心理(developing mind)的基础(Trevarthen,2001)。这种“爵士乐般的”节律性的参与包括身体运动和心理活动,它们存在于讨论和社会认知中(Gallagher, 2011)。Sheet-Johnstone(2010)发现了肢体运动作为前语言阶段的表达。我们学会通过动作和对这些动作的反应进行交流。因此,人类个体是通过身体动作去调谐彼此的节律。在主体间性(intersubjectivity)的第二阶段,孩子学会解读他人的心理,而非他人的独立品质,并且这种解读会作为与他人互动的存在(Gallagher, 2011)。从这个意义上说,人类的思想起源于一种关系现象(relational phenomenon)。

身体运动的“同时性”(synchronization)是成年个体在共同努力实践协同目标时不自觉使用的基本生活要素之一(Wiltermuth &Heath, 2009)。关于镜像神经元(mirror neurons),Knox(2009)推测,在发展的早期阶段,当初级和次级感觉运动区域之间的分离还没有完成时,想象(imagination)和思维(thoughts)与生理活动(physical action)和情绪状态(emotional states)有着内在的联系。Panksepp(2008)认为进化向语言的过渡涉及到社会情感的大脑机制、交流的冲动和跨模式的皮质处理。

从二元到协作性主体间性

对刚出生的婴儿来说,并不是因为母亲的关系造成了个体差异,而是因为他们从一生命的起初就参与进了多重关系(multiplicity of relationships)(Reis,2010)。Fivaz-Depeursinge and Corboz-Warnery(1999)指出在从二元(dyadic)到三元(triadic)的运动中采取了决定性的步骤,这意味着从与一名成人共同完成任务到与至少三人参与的共同情境(mutual situation)。此时,唤醒(arousal)不是来自于所承担的任务,而是来自参与者之间的互动关系。对新生儿来说,重要的不仅是母子的交互而是整个“场”(village)的关系(Hrdy,2009)。这些关系的体验被储存在新生儿的身体记忆中。当这些有意识的记忆被合成为单词(不管是外来词还是内词),它们就变成了生活的声音,总是在关系情境中被激活的声音。人类的心灵是复调的(polyphonic)。

这一基本体验的具身品质(embodied quality)包括大脑的形成,这种发展是在人类提供的关系中的对话框内逐渐形成的(Tomasello,

Carpenter, Call, Behne, & Moll, 2005)。新大脑皮层的发展与人类思维的“超社会性”(hyper social)特征密切相关,这些特征包括合作、主体间能力、语言和文化的增加。这些方面似乎特别涉及到右脑半球,它主要以关系和具身的方式处理内隐知识边缘。(Porges, 2011; Quillman, 2012; Schore, 2009)。

关系心理(The relational mind)首先包括我们在当下生活的关系;其次, 我们的思想是由我们生命中的所有的关系组成的(心灵的声音)。外在的关系和内在的声音这两个方面存在于任何一个互动的情境。关系心理 (Bateson, 1972) 由所有参与者形成。首先, 自主和中枢神经系统、语言影响了参与者行动的同时性。其次, 当内隐的具身记忆被唤起时,它们开始活跃的。这些词对于每个参与者(participant)、情景(situations)和被提及的主题(subject)中都是独特的,在被回应的时刻被赋予它们意义。William James (1890) 和Maurice Merleau-Ponty(1962) 认为人类的心智不是隐藏在人们大脑中的 "东西", 而是 "某种关系的产物", 它的存在甚至比在空间中更真切 (Shotter, 2011)。人们的生活和人类的经验的发生不能被分离出来或做呆板的归类, 因为它们作为人类意识连续流的一部分相互作用。(James,1890年)。

在总结现有的信息时,我们可以注意到,人类是以构造人类心灵的方式相互联系的。要做到这一点,人类必须在许多层面上不断地相互调谐:

1)在自主神经系统中,交感神经的交感和副交感神经系统,特别是在皮肤电活动和血压,尤其心率变异性;

2)在中枢神经系统中,尤其是在镜像神经元,通过注意他人互相影响;

3)在身体动作(bodily movements)、韵律(prosody)和表情(facial expressions),对话中的参与者的同时性动作,发声,手势。微笑作为一个既能调节人的情感,又能作为与听众交流和联系的一种形式,尤为重要。

4)在对话框架下,当参与者给出等待已久的回应时,新的叙事在当下被创造出来。(seikkula,2008)。

心理治疗中的节律调谐(RHYTHMIC ATTUNEMENT)

在心理治疗中,一些研究者对来访者的具身体验进行了研究。Quillman(2012)进行了右脑对右脑(right- brain-to-right-brain)的脑沟通个体心理研究。这项研究中, 治疗师们积极地揭示了他们自己在当下的隐性体验(implicit experiences)。Lapides (2011) 建议类似的想法适用于夫妻治疗。在处理交感神经系统方面,她提到这一个问题。总的说来,来访者对治疗师表达的方式比治疗师表达的内容更有反应。来访者主要参加(一)韵律音高,声音的节奏和音色;(二)身体姿势,(三)手势(四)面部表情。

在夫妻治疗中,Atkinson (2013), Fishbane (2011), Gottman (2011), Johnson (2013), Solomon & Tatkin (2011)的研究中,都包括在治疗过程中作为一个元素的具身反应(embodied actions), 例如依恋理论(attachment theories)(Johnson and Solomon &Tatkin)、正念疗法(Atkinson)。

Fishbane (2011)试图用神经生物学信息帮助夫妻们增强调节自己内心情绪的调动力,同时学习要多体谅配偶的情绪唤醒。Patterson and Vakili (2014)给了一个大纲,即家庭治疗师如何在实践中利用现代神经学的研究成果。John Gottman(2011)以情感为夫妻与家庭互动的一部分。他和他的团队已发表的研究成果包括婚姻冲突(Driver & Gottman, 2004),离婚(Gottman和Levenson,2000),和家暴(Jacobson, Gottman, Gortner, Berns, & Shortt, 1996)。他们还制定了特定情感编码系统(Specific Affect Coding System)(Coan & Gottman, 2007),这使得通过观察面部表情来分析伴侣沟通中出现的影响成为可能。关于我们自己的研究, 一个有趣的观点是, John Gottman的小组在实验室的情况下使用了大量的自主神经系统的测量方法,其中对夫妻的沟通方式进行了评估。例如, 从这些测量结果中发现, 丈夫的生理觉醒是预测夫妻离婚的六因素之一。这些研究不包括治疗师的自主神经或中枢神经系统活动。

在研究中, 治疗师已被纳入作为主题, 有一些概念化的心理治疗作为一个具身同时性(embodied synchronization)过程。Ramseyer and Tschacher(2011)指出了身体动作和与来访者的治疗联盟体验同时性之间的密切关系。Fuchs and Koch(2014)描述了身体运动是如何与情绪和关系状况相联系的,并指出了这在心理治疗中是如何显现的。Banninger-Huber and

Widmer(1999)在持续的精神分析治疗中, 研究了在特定情感(如内疚)背景下的重复性情感关系模式。他们开发了面部动作编码系统(FACS)(艾克曼和弗里森1978)。典型的情感微序列主要表现为从来访者和治疗师中表现出来的以经常地微笑和笑声为特征,这是一种调节人际关系的手段。

Darwiche等人(2008)发现相互微笑的脚本在治疗师-夫妻的三元相互作用中的情感交流中,是起到调节治疗关系的一个关键因素。在相互微笑脚本的编码系统中,它们区分了支持、相互约束、分担痛苦、修复和面对。微笑脚本的编码数量与三元治疗联盟正相关。在关于夫妻互动的非言语行为,Benecke,Peham等人(2005)指出注意到在冲突情况下同时微笑和知觉关系的满意之间的联结。

特别关注的是治疗师、心理学家和没有心理训练的人的中枢神经反应。测量皮肤电活动(EDA),治疗师与被观察的治疗者-来访者的唤醒水平呈正相关,而心理学家则表现为负相关,未受过训练的人根本没有相关性。作者的解释是,在他们的训练过程中, 治疗师可以采取更舒缓的技术和更丰富的认知处理。Decety,

Jackson, and Brunet (2007)(2007)认为移情体验包括感受与他人相同的情感, 加上对于自己情绪觉醒的经验和规律的认知推理。

关系心理RELATIONAL MIND

关系心理项目(the Relational Mind Project)的目的是提高我们的认识和治疗性对话的参与者之间调谐的具身品质。该项目的一个基本的概念是,通过在治疗中心理录音(psychophysiological recordings

), 可以检测出那些在公开行为或口头报告中无法观测的反映心理状态的身体事件(bodily events)。自主神经系统也叫植物性神经系统,因为它的功能很大程度上低于意识水平(Kreibig,2010)。这两个子系统的器官的交感神经系统,为机体状态的急救采取战或逃行动,和副交感神经系统,具有休息、消化和修复功能。由于自主神经系统既是一个激活又是一个保护系统, 它使我们的身体立即对周遭事件作出反应。当目标是要知道我们如何在相互交互的情况下互相反应,这在研究中体现得尤其明显。

关系心理(The Relational Mind)研究项目是由欧洲四所大学进行合作研究在多角色(Multi-actor)治疗对话中变化的事件(Events of Change)。我们的意图是检查(i)多因素分析的参与者如何同步他们的行为——尤其是他们彼此之间的身体运动;(ii)是否存在对来访者和治疗师情绪唤醒的控制变量;(iii)在对话的重要时刻, 当事情没有大声说的时候, 会发生什么?(iv)在上述涉及方面中,相关的相互调谐和运动的同时性, 如何改变的更好?

设计和方法

该项目是在夫妻治疗过程的一个自然的设置情境下收集的数据。这意味着让联合治疗师(co-therapists)将会话成对进行设置。治疗的方式主要包括叙事、对话和干预型治疗的反射形式。治疗师经常鼓励来访者谈论目前最突出的问题。其目的是以一种能够引出故事中新元素的方式来回应这些问题, 从而产生新的声音。此外, 治疗中的两个小节中(通常可以选择第二、第五或第六次治疗),包括自主神经系统的测量和刺激回忆面询(Stimulated Recall Interviews)。治疗的过程中使用CORE-OM量表(Clinical Outcomes in Routine Evaluation常规评估的临床效果量表)进行评估,在治疗开始之前,最后一次治疗,以及治疗结束后6个月。

进一步的监测进展情况,在每一次治疗小节时都会给来访者和治疗师两个量表,结果评定量表(Outcome Rating Scale)以及会话评分量表(Session Rating Scale)(Miller & Duncan, 2004)进行评估。

所有的治疗过程都有录像存档。在整个场景中,设置六个摄像头,确保每个参与者都可以保留精确的面部图像。在自主神经系统监测环节,治疗师和来访者都要佩戴测量设备。

有关的测量内容包括:

(1)皮肤电导:用两个非显性手掌上的电极测量;

(2)呼吸:通过一个带子固定在下胸部;

(3)心率:通过监测3天(开始治疗前一天,在治疗期间继续,在刺激回忆后观察结束)。

在本论文中,我们的目的是给出一个案例,显示如何使用研究方法,以了解对话中的话题和情感唤醒。参与者彼此之间的移情empathetically)的协调(在他们的自主神经系统的同时性里可以看到。关于心率监测, Firstbeat 卫士 (一种技术) 记录装置允许以秒为单位的计算压力和松弛指数。这些反映了 SNS (通过绝对压力矢量AVS) 和PNS的 (通过绝对松弛矢量)的活动(Kinnunen等人, 2006)。绝对压力矢量是从(i)心率、(ii) 高频功率 (high frequency power)、(iii) 低频功率 (low frequency power) 和 (iv) 从心率变异性 (HRV) 中衍生的呼吸变量来计算的。绝对压力矢量心率升高, 心率变异性降低。呼吸速率低, 心率和心率变异性较高。

在治疗后1天内进行受刺激的回忆访谈(SRI)。从治疗过程的重要时刻提取的四个视频被选择在访谈中显示。每一位参与者都被单独访谈, 讨论他们在治疗期间的想法和感受。

案例

玛特(Mart)和玛丽(Mary)因为日常中的一些问题和感受到的心理冲突,希望接受夫妻治疗。他们没有报告任何具体的婚姻问题。妻子在CORE-OM上的得分是85,表示严重的心理困扰,丈夫的得分是66分,中度困扰。在第一次治疗中,玛丽和玛特描述了他们目前的生活状况和他们的生活事件。他们还介绍了他们的病史,以及他们与原生家庭和邻居的关系。从面部图像的录像来看,很明显,治疗师与来访者的面部表情都有很好的匹配。包括微笑的脚本,这有助于建立一个适当的工作联盟。治疗结束时,来访者填写了会话评分表(SRS; Miller & Duncan,

2004)。在SRS中,玛丽得分35和玛特得分36,治疗师1得分27,治疗师2得分31。根据SRS手册,36分或更多的分数说明了会话中的最佳工作联盟。对于治疗师的评估,没有有效的数据,因此分数只应被视为对这一特定研究的参考信息。

在第二次治疗过程中,对来访者进行了自主神经系统测量。治疗期间的谈话涉及这对夫妇的重要生活事件。特别是讨论了两个戏剧性事件。第一个涉及到玛特,他听到母亲在事故中死亡的时间。第二个是玛特和他的兄弟之间的冲突。在这次治疗中,玛特在SRS得分分别为38,玛丽,31。治疗师1是 29,治疗师2是 29。这说明玛丽的联盟经历略有下降。

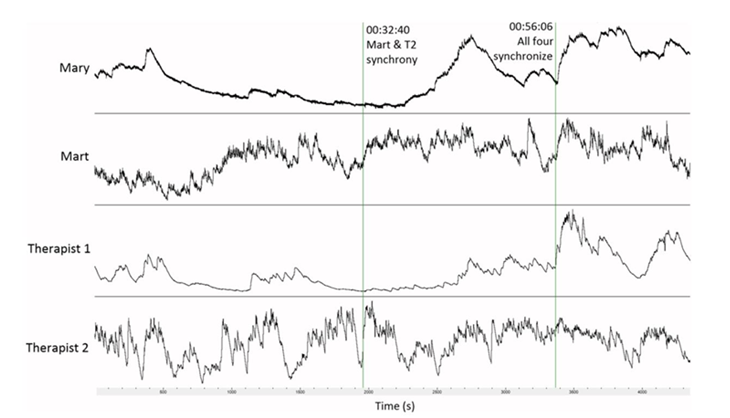

图1显示了来访者和治疗师的皮肤电活动。玛丽和治疗师1 (T1) 在整个治疗疗程中特别有类似的觉醒水平。对同步时间延迟的检查表明,在大多数会话中,治疗师1的EDA遵循玛丽的EDA(增加或减少)1秒之后。同样的治疗师2的EDA遵循玛丽的EDA后1秒,但同时性不如治疗师1强。一个皮肤电导反应的潜伏期是1–2秒(Hugdahl,

1995)。另一方面,玛特的EDA倾向于跟随治疗师的EDA(1秒后)和玛丽的EDA(3秒后)。这在一定程度上可以用玛丽的热情的态度(expressive manner)来解释;因此,虽然玛特说话的声音很安静,音调、节奏、音量和压力都没有多大变化,但玛丽的韵律变化很大,有时她说话的声音很响亮,引起她自己的注意。除了非语言信息的呈现,她的表达中透露了相当具有讽刺意味的语言。相比之下,马特在面部表情上似乎没有什么变化。

总的来说,同时性(synchrony)似乎是一个复杂的现象,在治疗过程中波动。有时同时性是二元(dyadic)、三元(triadic),或者延伸到所有四个参与者。例如,在32秒40秒,在治疗师2和玛特之间的二元同步点上,玛特说:“我的生活中有那么多棘手的问题,然后玛丽的事情在这些所有的事情之上。有时候,在最黑暗的时刻,感觉钻到地下几米可能更容易些(伴随较大的笑声)”。玛丽微微一笑,接着又笑了笑,此时治疗师1也露出了短暂的微笑。治疗师2似乎很担心,她是最后一个显示简短微笑的人。{图1四个参与者的皮肤电活动从整个疗程开始,每个参与者分别按比例缩放。两条垂直线指出了一个二元同步的例子,以及当这四个参与者在一个共同的幽默时刻((shared humorous moment))互相调谐(attune)的时候。}

在EDA中,Mary和治疗师1放松了,但是Mart和治疗师2的觉醒水平上升了。在她的快速和高升的EDA中,突然出现了治疗师2的担忧。刺激回忆面询(Stimulated Recallinterview)也证实了这些观察现象;在采访中,治疗师2说她很关心玛特的话语,因为他们似乎间接提到了自杀的想法。在一个例子中,所有四名参与者都在56分钟的时候出现了同时性的情况,当时玛丽打断了玛特,建议他们休息一会儿,然后离开。玛特说,还剩下5分钟的时间,玛丽回答是,但他们(指的是治疗师)必须进行对话。这一刻似乎充满了积极和幽默,每个人都在笑。这发生在治疗师开始进行反思谈话的时候。

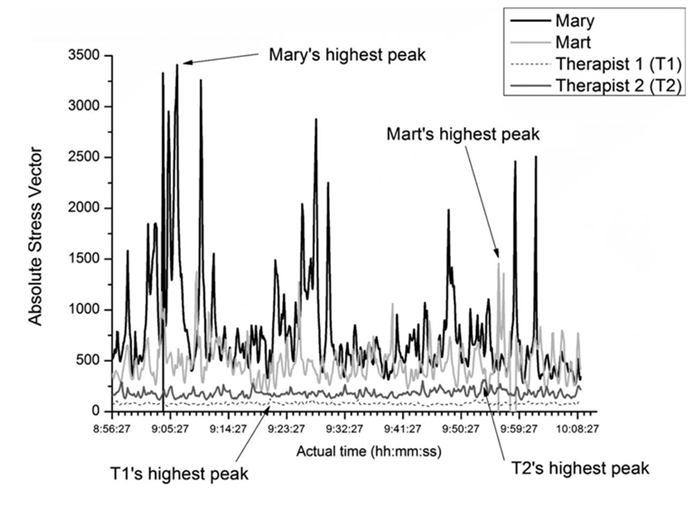

在整个会话过程中,两个治疗师的压力水平都低于来访者的压力水平,根据对话的主题有一些内在的变化(图2)。玛丽的压力似乎显著高于其他参与者。平均ASV(Absolute Stress Vectors绝对压力矢量)水平为780,玛丽为476,治疗师1为79,治疗师2为181。反应的振幅各不相同:最高的ASV是用玛丽(3411)观察到的,而治疗师1的最高峰值仅为77。治疗期间的平均压力和压力范围与家庭睡眠恢复、自我报告的体力活动和体重指数(从自我报告的身高和体重计算)有关。在ASV中,没有任何特定的级别,例如,“低”或“高”的压力,因为参与者的基本水平取决于整体体能水平。在观察迄今为止记录的不同夫妇治疗案例时,ASV水平似乎在ANS测量期间约为200。

图2:在整个治疗过程中所有参与者的ASV水平值。

对玛丽来说,当玛特在说话时, ASV水平达到高点。

玛特:我会说一些我做的,但是……嗯(嗅一下)(有时)我想……人生在玛丽变得难以相处之前,是一剂苦汤药……嗯……就好像(此时玛丽的ASV开始上升)生命已被遗忘……刚跟她约会时,我已经42岁了(冷笑)……(我的)家人完全不理解,到处都是负面的评价。每个人……不,至少我的妈妈和哥哥还算理解我。在过去的10年里,我妹妹终于也懂了这种感觉,因为她自己也经历了一段非常糟糕的时期,她不得不辞职,因为……嗯,倦怠和……风湿病……她不得不接受许多治疗,例如看精神科医生……在大量的抱怨之后,她获得了伤残抚恤金。她现在经常打电话问我怎么做,我的侄女也是。所以我们有时会把彼此看作一个很温暖的人,我们开始敞开心扉,但并不是所有的事情。而且(嗯)……

对玛特来说,治疗师们相互反思时,ASV水平达到高点。

治疗师2提到玛特独自处理他母亲去世的事情,而这些,在家庭内部未被探讨。

治疗师2:((玛特ASV开始上升))呃……感觉像一个非常有意义的事情……如果我没有听错的话……嗯……那么我希望我们可以在接下来的治疗中回顾一下……其实……其实玛特在某种程度上说……感觉……他的人生死气沉沉……嗯嗯……是的(点头)。

“死气沉沉的人生”的话题的出现,使来访者双方的ASV值都达到最高水平。有意思的是,治疗过程本身并非探讨这个主题:它只被提及了三次,前两次还都是被治疗师“翻译”出来的。玛丽在玛特提到她时,压力就开始上升,“在玛丽变得难以相处之前”,玛丽的名字被强调出来。然后,玛特解释了他的孤独感(loneliness),以及他觉得自己还没有完全过上自己的生活。玛丽的压力可能实际上是移情(empathy)的一个指标,因为在晚些时候,她说她觉得身边有一些人没有帮助她。当玛特谈及他母亲的离世时,玛丽也哭了起来。当玛特将孤独感从话题中消失时,开始提及感受到的来自朋友/家人的理解时,玛丽的压力水平降低了。

关于玛特的ASV峰值,他所提及“死气沉沉的人生”本身时,对他而言并不是一个特别紧张的时刻。然而,当治疗师2在对话后的治疗师反思环节重新表述他的话时,他的ASV升高了。这可能与玛丽在这个短语中隐性批评(hidden criticism)有关。在治疗期间,玛特讲述了两个非常重要的故事:一个是关于他母亲的离世,另一个是关于他和兄弟之间的紧张关系。这两个话题都没有呈现高压力,但“死气沉沉的人生”这句却引起了玛特的身体变化。后来,在SRI访谈中,玛特分享说,关于他母亲离世这件事,他曾无数次地向不同的人谈论过,但从来没像现在那样引起这么大的回应。然而,“死气沉沉的人生”的话题似乎是对玛特非常有价值,以至于它成为了在接下来的24次治疗的核心。

值得注意的是,治疗师1的ASV峰值发生在玛特突然将话题转移回到前面提到的母亲的离世这件事。治疗师1证实了这个话题在反思环节的重要性,他说:“这是最重要的话题之一。”

治疗师2的 ASV的峰值在反射环节开始时就明确表现出来。我们推测,这牵涉到除了理解治疗师1表达的内容所的认知努力(cognitive effort)之外,还包括对治疗师1会说什么的预期。

讨论

本论文首次描述了具身(embodiment)和关系心理(relational mind)的概念框架。我们注意到,相互调谐(mutual attunement)的现象不仅包括口语对话(spoken dialog)也包括身体的动作(bodily action),动作同时性(synchronization of movements)和面部表情(facial expressions)与自主神经系统(ANS)。据我们所知,关系心理研究项目(Relational Mind research project)是首次在现实世界的多情境中(a real-world multiactor situation)对心理治疗实践中的具身调谐(embodied attunement)进行分析, 包括了治疗师反应的观察。

该案例举例说明了人类之间的 自主神经同时性现象是是多方面的存在。不是所有在场的人都会自主调谐;而且,同时性往往可以是二元(dyadic)的或三元(triadic)的,而且可以随时改变。 在一个合作治疗师(co-therapist )的设置下,二元协调(dyadic attunement)意味着一个治疗师将与一个来访者更多地同步。 因此,在一定程度上,可能形成一个“来访者-治疗师”的配对。只要能够更好地考虑到双方的想法,就可能产生更积极的成果。 当玛特在治疗的某个时候说,有时候,“有时候,在最黑暗的时刻,感觉钻到地下几米可能更容易些,玛特和治疗师2的唤醒水平都上升了,而玛丽和治疗师1却平静了。 尽管这句话因为笑声而变得柔和,但这一刻的整体情绪却比幽默更令人悲伤。 在治疗师2的脸上,表达的关注非常明显,她的EDA在这个评论中显示出迅速的上升。

你可以看到让一个来访者离开这个调音后,另一个来访者和两个治疗师组成一个三元同步(triadic synchronization)的可能的风险。自主神经系统的具身的同时性(Embodied ANS synchrony)可能有助于促进更好的联盟,从而改善治疗效果;然而到目前为止,我们依然无法确切地知道是否就是这种状况,还是说到底需要多少同时性的发生来加强这种联盟。在某些情况下,治疗设置中的不同步实际上可能也是合理的,例如在来访者焦虑增加的情况下,治疗师通过保持冷静更好地为他们服务。在将自主神经系统反应与对话(dialog)相关联时,重要的是从视频中检查参与者不仅要紧握EDA电极所附着的拳头,还要触摸他们的脸部或头发。此外,考虑到两种情绪都可以增加皮肤电导率(Kreibig,2010),结合不同的信息渠道以查看EDA的增加是否反映快乐时刻或焦虑时刻是至关重要的。

本文还介绍了一种在治疗过程中根据不同心率变量(heart rate variables)的计算来观察压力的方法。这种技术以前主要用于运动员或工作环境中以研究复原率(rate of recovery)。这里的一个兴趣点是,当一个参与者正在倾听另一个人的谈话时,可能会发生最大的压力,而不是谈论自己的时候。因此,玛丽最高的ASV高峰是在玛特的谈话中,玛特的最高峰是在治疗师的反思谈话中,当时治疗师2重复了玛特之前的话。通过这种来访者说法的镜像(mirroring),压力可能会增加,因为首先说出这些话的时刻,激发了思想和感情。

到目前为止,我们的数据尚不允许对临床实践作出任何确切的结论。基于对这对特定夫妇的会话分析,我们可以看到当来访者谈到痛苦时他们的身体反应强烈,因此体现了一个具身过程(embodied process)。特别是在妻子说话时,说话的语气和语气都有变化。这些是治疗师特别需要考虑的方面。反思性谈话(reflective conversation)对于来访者来说也可以是一个紧张性事件,并且会给来访者带来明显的影响。在某些情况下,治疗师与来访者同时性地经历了唤醒(arousal,如EDA所示),这可能说明,我们的身体自然地感觉(naturally sense)到来访者的反应。

正如前面提到的,积极的感觉,如笑声,导致EDA的增加;认知努力(cognitive effort)在ASV测量方面也可以表现为压力。这两种方法都告诉我们唤醒(arousal)是我们的身体准备行动的信号,这可能很容易由兴奋(excitement)或者威胁(excitement)引发。我们尚不清晰到底有多少与治疗方面有关的压力,但过度的压力可能会阻塞外界的刺激或信息,从而对治疗产生负面影响。总而言之,与学习的最佳激发水平类似,治疗中可能有一个最佳的压力窗口(optimal window of stress)。如果身体中没有任何唤醒,那么有意义的信息就很难粘(stick)在我们身上,给我们新的见解。

我们的初步观察表明,具身调谐(embodied attunemen)确实发生在夫妻治疗过程中。参与者可以根据他们对话题的反应和参与者的反应做出很大的变化。到目前为止,我们还没有发现有节律性的调谐(rhythmic attunements)发生的系统的方法。我们也仍然不知道具身反应(embodied reactions)在多大程度上与当前的身体信息(bodily information)有关,或与语言表达的问题有多大程度相关。情感唤醒可能发生未经语言表达的情况下,当治疗量2担心玛特关于“在地上找个洞钻进去”的评论时,就会出现这种现象。在未来的研究中,看看自主神经系统的反应是否能阐明对个体来说重要的东西——甚至当人还没有意识到这一点时,这将变得非常有趣。这可以帮助调整治疗以适应个性化需要。

这些初步观察已经扩大了我们的治疗师和治疗的夫妻之间的相互调谐(mutual attunement)的复杂性的认识。这表明治疗不仅仅是语言 和思想的交流,治疗师和来访者都是具身体验的。此外,同时性(synchronization )已经成为比我们最初认为的更为复杂的现象。显然,只查看自主神经系统或任何其他单一数据源是不够的。我们需要充分整合所有的测量信息,以期我们可以更精确地假设和观察治疗师和来访者在对话中同时性的具身反应方式(embodied reactions),这些都是今后需要广泛研究的重大问题。

参考文献

Andersen, T. (1991). The reflecting team: Dialogues and dialogues about the dialogues. New York: Norton.

Andersen, T. (2007). Human participating: Human ‘being’ is the step for human ‘becoming’ in the next step. In H.

Anderson & D. Gehart (Eds.), Collaborative therapy: Relationships and conversations that make a difference.

New York: Routledge/Taylor & Francis.

Anderson, H., & Goolishian, H. (1988). Human systems as linguistic systems: Preliminary and evolving ideas

about the implications for clinical theory. Family Process, 27, 371–393.

Atkinson, B. (2013). Mindfulness training and the cultivation of secure, satisfying couple relationships. Couple

and Family Psychology: Research and Practice, 2(2), 73–94.

Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostojevskij’s poetics: Theory and history of literature, Vol. 8. Manchester, UK:

Manchester University Press.

B a€nninger-Huber, E., & Widmer, C. (1999). Affective relationship patterns and psychotherapeutic change.

Psychotherapy Research, 9, 74–87.

Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. Toronto: Ballantine.

Benecke, C., Peham, D., & Ba€nninger-Huber, E. (2005). Nonverbal relationship regulation in psychotherapy.

Psychotherapy Research, 15(1-2), 81–90.

Bertrando, P. (2007). The dialogical therapist: Dialogue in systemic practice. London: Karnac Books.

Birdwhistell, R. L. (1952). Introduction to kinesics: An annotation system for analysis of body motion and gesture.

Washington, DC: Department of State, Foreign Service Institute.

Braten, S., & Treaverthen, C. (2007). From infant intersubjectivity and participant movements to stimulation

and conversation in cultural common sense. In S. Braten (Ed.), On being moved: From mirror neurons to

empathy (pp. 21–34). Amsterdam: John Benjamin.

Coan, J., & Gottman, J. (2007). The Specific Affect Coding System (SPAFF). In J. A. Coan & J. J. B. Allen

(Eds.), Handbook of emotion elicitation and assessment (pp. 106–123). New York: Oxford University Press.

Cromby, J. (2012). Feeling the way: Qualitative clinical research and the affective turn. Qualitative Research in

Psychology, 9, 88–98.

Damasio, A., & Carvalho, G. (2013). The nature of feelings: Evolutionary and neurobiological origins. Nature, 14,

143–152.

Darwiche, J., de Roten, Y., Stern, D., von Roten, F. C., Corboz-Warnery, A., & Fivaz-Depeursinge, E. (2008).

Mutual smiling episodes and therapeutic alliance in a therapist-couple discussion task. Swiss Journal of Psy-

chology, 67(4), 231–239.

Decety, J., Jackson, P., & Brunet, E. (2007). The cognitive neuropsychology of empathy. Empathy in Mental Ill-

ness, 2007, 239–744.

Driver, J., & Gottman, J. (2004). Daily marital interactions and positive affect during marital conflict among new-

lywed couples. Family Process, 43, 301–314.

Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). Facial action coding system: A technique for the measurement of facial move-

ment. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

Fishbane, M. (2011). Facilitating relational empowerment in couple therapy. Family Process, 50, 337–352.

Fivaz-Depeursinge, E., & Corboz-Warnery, A. (1999). The primary triangle. A developmental systems view of

mothers, fathers and infants. New York: Basic Books.

Fuchs, T., & Koch, S. (2014). Embodied affectivity: On moving and being moved. Frontiers in Psychology, 5,

doi: 10.3389/fpsyg.2014.00508.

Gallagher, S. (2011). In defense of phenomenological approaches to social cognition: Intersecting with the critics.

The Review of Philosophy and Psychology, 2011, doi:10.1007/s13164-011-0080-1.

Gottman, J. (2011). The science of trust: Emotional attunement for couples. New York: W. W. Norton & Company.

Gottman, J., & Levenson, R. (2000). The timing of divorce: Predicting when a couple will divorce over a 14-year

period. Journal of Marriage and the Family, 62, 737–745.

Hrdy, S. (2009). Mothers and others: The evolutionary origins of mutual understanding. Cambridge, MA:

Belknap Press.

Hugdahl, K. (1995). Psychophysiology. The mind-body perspective. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Jacobson, N., Gottman, J., Gortner, E., Berns, S., & Shortt, J. W. (1996). Psychological factors in the longitudinal

course of battering: When do the couples split up? When does the abuse decrease? Violence and Victims, 11,

371–392.

James, W. (1890). Principles of Psychology, Vols. 1 & 2. London: Macmillan.

Kinnunen, M-L., Rusko, H., Feldt, T., Kinnunen, U., Juuti, T., Myllyma€ki, T. et al. (2006). Stress and relaxation

based on heart rate variability: Associations with self-reported mental strain and differences between waking

hours and sleep. http://www.firstbeat.fi/.

Kleinbub, J., Messina, I., Bordin, D., Voci, A., & Calvo, V. (2012). Synchronization of skin conductance levels in

therapeutic dyads. International Journal of Psychophysiology, 85(2012), 361–430.

Knox, J. (2009). Mirror neurons and embodied simulation in the development of archetypes and self-agency.

Journal of Annals of Psychology, 54, 307–323.

Kreibig, S. (2010). Autonomic nervous system activity in emotions: A review. Biological Psychology, 84, 394–421.

doi:10.1016/j.biopsycho.2010.03.010.

Lapides, F. (2011). The implicit realm in couples therapy: Improving right hemisphere affect-regulating capabili-

ties. Clinical Social Work Journal, 39, 161–169. doi:10.1007/s10615-010-0278-1.

Mahler, S., Pine, M. M., & Bergman, A. (1973). The psychological birth of the human infant. New York: Basic

Books.

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception (trans. C. Smith). London: Routledge and Kegan Paul.

Miller, S. D., & Duncan, B. L. (2004). The outcome and session rating scales: Administration and scoring manual.

Fort Lauderdale, FL: Author. Retrieved from http://wvu-msw-family-group-fall-2011.wikispaces.com/file/

view/Duncan%2b-%2bAlliance%2bManualSRS%26ORS.pdf.

Panksepp, I. (2008). The power of the word may reside in the power of affect. Integrative Psychological and

Behavioral Science, 42, 47–55.

Patterson, J. E., & Vakili, S. (2014). Relationships, environment, and the brain: How emerging research is chang-

ing what we know about the impact of families on human development. Family Process, 53, 22–32.

doi:10.1111/famp.12057.

Porges, S. (2011). The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication,

self-regulation. New York: Norton.

Quillman, T. (2012). Neuroscience and therapist self-disclosure: Deepening right brain to right brain communica-

tion between therapist and patient. Clinical Social Work Journal, 40, 1–9.

Ramseyer, F., & Tschacher, W. (2011). Nonverbal synchrony in psychotherapy: Coordinated body movement

reflects relationship quality and outcome. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(3), 284–295.

doi:10.1037/a0023419.

Reis, B. (2010). A human family: Commentary on paper by Elisabeth Fivaz-Depeursinge, Chloe Lavanchy-Scai-

ola, and Nicolas Favez. Psychoanalytic Dialogues, 20, 151–157.

Rober, P. (2005). The therapist’s self in dialogical family therapy: Some ideas about not knowing and the thera-

pist’s inner conversation. Family Process, 44, 477–495.

Schore, A. (2009). Right brain affect regulation: An essential mechanism of development, trauma, dissociation,

and psychotherapy. In D. Fosha & D. Siegel (Eds.), The healing power of emotion: Affective neuroscience, devel-

opment & clinical practice (pp. 112–144). New York: Norton.

Seikkula, J. (2002). Open Dialogues with good and poor outcomes for psychotic crisis: Examples from families

with violence. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 263–274.

Seikkula, J. (2008). Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy. Journal of

Family Therapy, 30(4), 478–491.

Seikkula, J., & Arnkil, T. E. (2014). Open dialogues and anticipations: Respecting Otherness in the present

moment. Helsinki: THL.

Seikkula, J., Laitila, A., & Rober, P. (2011). Making sense of multifactor dialogues. Journal of Marital and

Family Therapy, 37, doi:10.1111/j.1752-0606.2011.00238.x.

Sheet-Johnstone, M. (2010). The corporeal turn. An interdisciplinary reader. Exeter, UK: Imprint Academic.

Shotter, J. (2011). Getting it: Withness-thinking and the dialogical . . . in practice. New York: Hampton Press.

Solomon, M., & Tatkin, S. (2011). Love and war in intimate relationships: Connections, disconnections and

mutual regulation in couple therapy. New York: W.W. Norton.

Stern, D. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: Norton.

Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). Understanding and sharing intentions: The

origins of cultural cognition. Behavioral and Brain Sciences, 28, 675–691.

Trevarthen, C. (2001). Intrinsic motives for companionship in understanding: Their origin, development, and

significance for infant mental health. Infant Mental Health Journal, 23, 95–131. Wiltermuth, S., & Heath, C. (2009). Synchrony and cooperation. Psychological Sciences, 20, 1–5.

支付到活泉的单位银行账户:

户名:上海活泉健康管理有限公司

开户行:中国工商银行上海市瑞金南路支行

账号:1001017109006934968

个人银行快速转账:

开户行:招商银行上海市分行

账号:4682 0302 1742 5002 ,收款人:陈光强

支付宝转账快捷支付:

账号:18930087171(上海活泉心理咨询)

我们对心理咨询师的基本要求如下:

√真心热爱心理咨询行业与这份神圣的事业

√取得国家二级心理证书

√自我激励和自我完善

√特别欢迎本科或研究生是心理学专业的

如您认同我们的理念,请将您的详细简历发送至: springcorp@163.com, 你也可以直接拨打我们的网站电话进行咨询。